독일 이야기, 국민 저항권

- 2025년 2월 6일

- 7분 분량

Artikel 20 des Deutschen Grundgesetzes

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

(1) 독일연방공화국은 민주·사회주의 연방국가이다.

(2) 모든 국가 권력은 국민으로부터 나온다. 권리는 선거와 국민투표를 통해 국민에 의해 행사되며, 특별한 입법, 행정, 사법 기관을 통해 행사됩니다.

(3) 입법부는 헌법질서의 구속을 받고, 행정부와 사법부는 법률과 정의의 구속을 받는다.

(4) 다른 구제수단이 불가능한 경우 이 질서를 폐지하려는 시도에 대하여 모든 독일인은 저항할 권리가 있다.

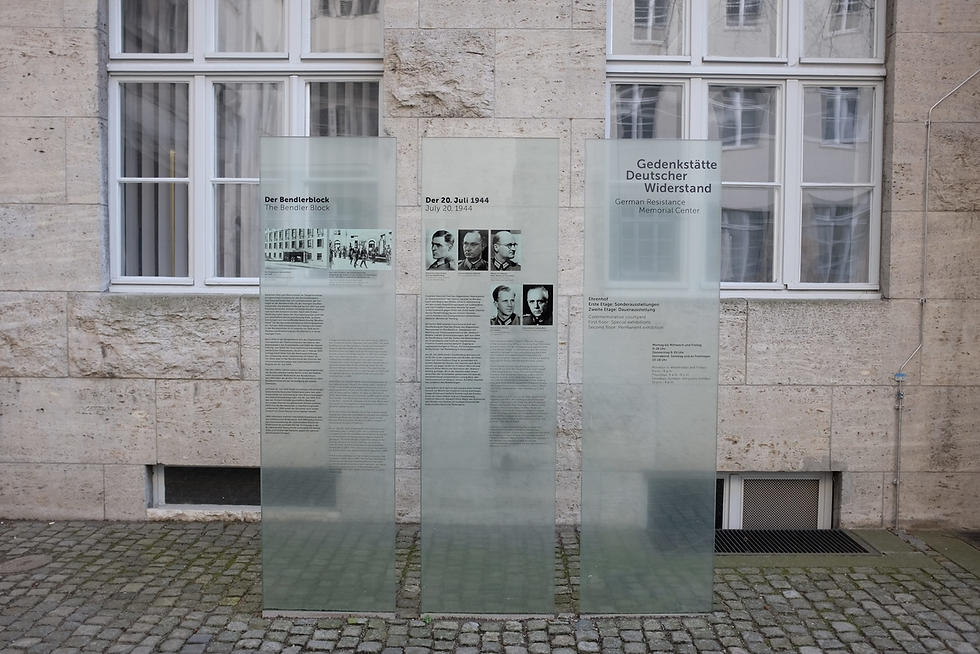

베를린에 있는 독일 저항 기념 센터는 국가 사회주의에 대한 독일의 저항을 기념한다. 이 기념장소는 1944년 7월 20일 독일 국가사회노동당, 히틀러의 독재를 반대하는 저항을 기념하기 위해 만들어졌다.

지금 한국내 극우들이 주장하는 국민 저항권에 대한 분명한 이해가 필요하다. 민주주의에서 모든 것에 가장 우선이 되는 것은 헌법이다. 그리고 법은 모든 것 위에 존재하여 보호 받아야 한다. 일부에서 주장하고 시도하는 헌법 자체를 파기하려는 국민 저항권은 모든 사람들이 잘 이해하여 사용해야 , 독일에서 나온 이 저항권에 정확한 내용과 의미를 정리하면, 독일 기본법 (헌법) 20조에 명시된 내용이다. 위에 소개된 원문, 그리고 번역된 부분으로 잘 이해가 안된다. 조금 더 풀어서 설명하면,

제1항

제1항은 독일연방공화국의 국가구조 원칙을 담고 있다. 이것들은 민주주의, 복지국가 원칙, 연방주의, 공화주의 원칙이다.

2항

국민은 주권을 가진 것으로 이해되며, 이는 "특별 입법 기관"(입법부), 즉 연방의회와 연방상원, "행정부"(행정부), 정부와 행정부, 그리고 "사법부"(사법부), 즉 모든 법원에 대표가 있다. 이러한 기관들은 국민을 대신하여 국가권력을 행사한다. 어떤 경우에도 국민은 선거와 투표를 통해 정부의 세 부문을 지휘할 권리가 있다. 따라서 독일 연방 헌법은 간접 민주주의의 원칙을 크게 따르지만, 국민투표가 허용된다. 따라서 직접 민주주의의 관점에서 보다 나아가는 주 헌법은 기본법과 일치한다. 그러나 연방 차원에서는 투표는 기본법에 명시적으로 규정된 경우에만 허용된다는 의견이 지배적이다. 즉, 연방 영토의 새로운 구획에 대해서만 헌법 개정 없이 투표가 허용된다는 것이다.

2항은 국민을 국가권력의 구성적 창시자로 정의하고 있다. '모든'이라는 표현은 더 이상 국민에 의해 정당화되지 않는 폭력이 있어서는 안 된다는 것을 의미한다.

3항

이 문단에는 권력분립의 원칙을 재확인하고 정부의 세 가지 부문을 별도로 명명하는 것 외에도 헌법의 우선권과 법의 우선권으로 구성된 법률 준수 원칙이 포함된다. 헌법을 준수해야 하고, 행정부와 법원도 법률, 법규, 자치법규, 관습법을 준수해야 한다. 법의 보류 원칙도 종종 여기에 위치하지만 이는 논란의 여지가 있다.

따라서 기본법 제20조 제3항은 여기에서 명확히 언급되지 않았더라도 법치주의 원칙에 대한 가장 중요한 규범적 근거를 형성한다.

4항

저항권은 전투적 민주주의의 수단으로서 독일에서 1968년 비상입법을 통해 기본법에 편입되었다. 하지만 그 이전 1949년 의회평의회는 이와 같은 규정을 다수의 찬성으로 거부했다. 그 이유는 이것이 "평화를 깨는 초대장"으로 간주되었기 때문이다(카를로 슈미트). 매우 위험할 수 있는 그 저항권은 1968년 이후 기본법 제20조 제1항부터 제3항까지의 의미에 따라 헌법질서를 파괴하려는 시도를 하는 사람에 대한 저항은 합법화된다.

저항권은 법질서를 보존 또는 회복할 목적으로 불법적으로 행사되는 국가권력에 대항하여 시민이 행사하는 방어권이다. 좁은 의미에서 저항권은 헌법을 위협하는 개인이나 집단을 상대로도 적용된다. 그러면 헌법적 지원이 필요한데, 예를 들어 국가 권력이 헌법적 질서를 유지하기에 너무 약할 때 이를 지원하는 역할을 한다는 점이다.

이 권리가 언제 적용되는지는 논란의 여지가 있다.

한 의견에 따르면, 그것은 질서가 위협받기 전에도 효력을 발휘한다고 한다. 그런 쿠데타를 준비하는 것조차 반대에 부딪힐 수도 있다.

그러나 다른 의견에 따르면 이 권리는 헌법질서가 이미 훼손된 경우에만 적용된다 는 주장이다.

따라서 국가기관에 의한 명백히 헌법 위반의 경우라 하더라도 남은 유일한 선택지는 선거와 국민투표이며, 법적 구제수단도 여전히 유효한 한은 허용된다.

그러나 독일인 기본법 116조에 따라 외국인을 명확히 배제하고 있으므로 이 권리를 마지막 수단으로만 사용할 수 있다. 다른 모든 수단, 특히 법적 구제수단은 사전에 모두 소진되어야 한다.

독일 헌법, 기본법은 국민의 일상을 위해 만들어졌다. 그 조항과 그에 근거한 법률은 매일 적용되는 것이다. 그러나 제20조 4항, 저항권의 경우는 다르다. 이는 예외적이고 긴급한 상황을 위해 설계되었으며, 그러한 상황에서만 효과적이다. 하지만 긴급상황이란 무엇을 뜻할까? 기본법에서 말하는 저항권은 정확히 무슨 권리인가? 저항할 권리가 있는 사람은 누구인가? 그리고 이것이 합법적인 경우는 언제이고, 합법적이지 않은 경우는 언제인가?

대상은 국민이다

독일 헌법 제20조 제4항은 “다른 구제수단이 불가능한 경우 이 질서를 폐지하려는 자에 대하여 모든 독일인은 저항할 권리가 있다”고 규정하고 있다. 이는 독일 헌법 제20조 제1항부터 제3항까지에 언급된 사항 의회민주주의, 사회 및 연방헌법국가의 질서를 말한다.

저항권 조항은 시민을 대상으로 하며, 비상 헌법과 동시에 기본법에 삽입된 규정과는 상당히 다르다. 이러한 규정은 위기 상황에서 국가의 행동 능력을 강화하기 위한 것이지만, 제20조 4항은 명백히 시민에게 권한을 부여하고 있다.

헌법국가는 보호받는다

“그들은 헌법을 보호하는 마지막 수단이다. 다른 어떤 것도 도움이 되지 않을 때, 후자는 그들에게 자신의 생존을 보장하기 위해 저항할 권리라는 무기를 제공하는 것이다." 헌법 변호사인 Josef Isensee는 2013년 "정치 핸드북"에 실린 그의 에세이 "기본법에서의 저항권"에서 이렇게 썼다.

따라서 저항권은 사적인 폭력을 유발하고 법을 준수해야 하는 시민의 의무를 침해한다. 목적으로 제20조 4항은 헌법과 기본법질서에 대한 공격을 막기 위해 국민에게 긴급지원을 제공하는 것에 관한 것이다. 따라서 보호 대상은 엄격하게 정의된다. 즉, 헌법국가이다.

그리고 "저항의 사건은 쿠데타이다"라고 정의 한다.

하지만 어떤 상황에서 제20조 4항에 따라 저항이 정당화될 수 있을까? 전문가 아이센세씨에 따르면, 이러한 공격은 헌법 전체에 반하는 공격이며, 헌법 질서 자체를 근본적으로 위협합니다 라고 말하며, "저항의 경우는 쿠데타이다"라고 썼다.

본의 법학 교수는 "연방 선거 동안 잘못된 것이 나타나거나", 정부가 기본권을 침해하거나, "연방 대통령이 부당하게 연방의회를 해산하는 경우" 저항 사례는 발생하지 않는다고 주장합니다. 그것만으로는 충분하지 않다.

제20조는 시민불복종을 정당화하지 않는다

"저항권은 이미 구제책이 있는 개인의 법률 위반에 반응하지 않는다." 따라서 "불법적이고 부도덕하게 위험한" 것으로 인식되는 개인 행동이나 기관에 대한 시민 불복종은 포함되지 않는다. 예를 들어 외국인의 추방, 운송 프로젝트 또는 핵물질 운송 등이다.

제20조의 의미에서 저항이 정당화되는 경우의 질문에 답하기 위해 마지막 여섯 단어는 다음과 같은 정보를 제공한다. "... 다른 구제책이 불가능한 경우." 따라서 이것은 절대적인 예외이다. "모든 것은 '정상적인 상황'을 의미한다. Isensee는 시민들이 "법을 어기고 폭력을 사용하는 섬세한 수단"에 의지하기 전에 위험을 막기 위해 이를 강조한다. 하지만 "갈등이 여전히 시민적 형태로 해결될 수 있는 한" 민주주의 시스템은 그대로이고 "평화적 시위가 여전히 들릴 수 있는 한" 그들은 그렇게 해서는 안 된다.

"국가는 행동할 수 있는 능력을 유지해야 한다"

거의 20년 동안 그러한 저항 조항은 독일 헌법에서 빠졌다. 1949년 의회 평의회에서 대다수의 찬성으로 처음 거부되었는데, 그 이유는 이것이 "평화를 깨는 초대장"(Carlo Schmid)으로 간주되었기 때문이며, 1968년까지 비상 헌법과 함께 기본법에 포함되지 않았다.

이러한 조치는 재난, 방위 및 긴장 상황과 같은 위기 상황에서 국가가 행동할 수 있는 능력을 보장하기 위한 것이며, 기본권을 일시적으로 제한할 수도 있다. 국가가 이러한 비상 권한을 남용할 것을 우려하여 마침내 1968년에 저항권이 추가되었다. 하지만 그 이후로는 예외적인 경우, 즉 효력을 발생하기 위해 필요한 전제 조건은 존재하지 않았다.

독일 역사에서 이 법이 필요하였던 시점은 나찌 정권의 독재와 극악한 통치를 반대하면서 학생반대운동, 군인들의 저항들이 일어나게 된다. 역사적 사례를 보면:

1933년 이전에 독일에는 민주주의가 있었지만 새 정권인 나치들은 민주주의를 파괴하였다. 시민들은 더 이상 자유롭게 투표할 수 없게 되었고 더 이상 독일 내 법치주의는 존재하지 않았다. 전 후 독일은 새 정부, 새 나라를 세울 때 이런 일은 다시 일어나서는 안 된다는 국민적 요구를 가진다. 하지만 예를 들어 정부가 민주주의, 복지 국가, 법치주의를 파괴한다면 어떨까? 예를 들어, 법원조차 어떤 일을 막을 수 없다면 어떨까? 그러면 독일 국민들은 스스로를 방어할 수 있게 될 것이 독일의 국민저항권이다.

국가사회주의 독재에 대한 저항

나치 시대에는 독재자 히틀러와 그의 권력을 제거하고자 하는 여러 저항 집단이 있었다. 뮌헨의 학생들이 창립한 '화이트 로즈'는 역사적으로 널리 알려진 저항 단체이다. 또 다른 그룹은 주로 군 장교들로 구성되어 있는데 이 그룹은 "20th"라는 이름으로 알려지게 되었다. 1944년 7월”은 클라우스 그라프 쉔크 폰 슈타우펜베르크 장교가 그날 히틀러 암살 시도를 감행했지만 실패하여 당시 가담된 전 장교들이 처형된, 우리에게 톰 쿠르즈의 영화로 잘 알려진 사건이다. 당시 나찌의 독재를 대항하여 독일 젊은이들은 저항하였으며 예를 들어 쾰른과 루르 지방에서는 소위 에델바이스 해적이라는 이름으로 국가사회주의자들에게 반란을 일으켰으나 저항하는 많은 국민들이 발각되어 처형되었다.

근대 초기 철학 논의에서의 저항의 권리

루터는 1517년부터 교회를 비판하면서 영적 권위에 의문을 제기했을 뿐만 아니라 세속적 권위에 복종하는 것의 한계에 대한 논쟁을 촉발했다. 예를 들어, 1525년 독일 농민 전쟁의 반란자들은 루터가 공식화한 기독교인의 자유를 호소했다.

마틴 루터 († 1546)

농민전쟁의 영향을 받아 루터는 세속 권위에 대한 그리스도인의 복종 의무를 점점 더 강조했다. 그는 두 왕국설에서 로마서 13장을 언급했다. 루터교 신학자들은 그 후로도 저항권을 수용하는 데 신중했다.

훌드리히 츠빙글리(† 1531)

개혁파 신학자들은 루터교도들보다 권위자들이 하나님의 법을 무시할 때 저항할 권리가 있다는 주장을 더 강하게 지지했다. 예를 들어, 취리히의 개혁가 츠빙글리의 경우도 그렇다.

존 칼빈(† 1564)

그는 또한 저항권을 규정했고, 이에 대해 그는 그의 저서 《제도》(4권, 20장, 1536~1559년)에서 자세히 논의했다. 성 바르톨로메오 축일 학살(1572년) 이후 군주제에 의해 분쟁은 더욱 심화되었고 테오도르 베자(†1605)에 의해 간결하게 공식화되었다.

존 로크(† 1704)

저항권의 확고한 옹호자인 존 로크는 그의 『정부론』에서 이 문제를 다루었다. 존 로크에 따르면 저항권은 그의 사회 계약 이론에서 비롯된다. 즉, 자연 상태에서 자유롭고 평등한 사람들은 자유, 생명, 재산에 대한 권리라는 의미에서 자기 보존의 권리를 갖는다. 이는 자유, 생명, 재산을 공격하고 그로 인해 공격자와 방어자 사이에 전쟁 상태를 초래하는 자에 대항하여 자연 상태에서 자기 방어할 권리에 해당한다.

사회 계약을 통해 사람들은 자연 상태를 떠나 사회적, 정치적 상태를 수립한다. 조약의 목적은 이러한 공격에 대한 보호를 정치적 실체로 이전하는 것이다. 그러나 동시에 개인은 자기방어권을 정치적 실체인 국가에 이전하기도 하였다.

사회 계약에 의해 구성된 정부는 개인의 자유, 생명, 재산을 보호하는 것을 목적으로 한다. 정부가 국민의 자유, 생명, 재산에 대한 불법적인 침해를 통해 계약의 목적을 왜곡한다면 이는 궁극적으로 사회 계약 위반으로 간주되며, 이를 통해 정부는 국민에 대한 전쟁 상태에 빠지게 된다. 이런 식으로 국민들은 자기방어권을 되찾게 된다. 그러므로 저항권은 단순히 자기방어에 대한 자연적 권리의 특수한 형태일 뿐이다. 그러나 이 조치는 정부의 불법적인 공격에 대항하여 효과적인 법적 보호가 없다는 것을 전제로 한다.

저항권이 사람들을 반란으로 이끌고 불안과 혼란으로 이어질 것이라는 가능한 반대에 대해 Locke는 다음과 같은 주장을 통해 반박한다. 정부의 불법적인 공격이 소수의 시민에게만 영향을 미친다면 정부에 해를 끼칠 가능성이 거의 없지만 사람들은 전체적으로는 영향을 받지 않으므로 일반적으로 편을 들지 않는다. 그러나 피해를 입은 소수의 사람들은 여전히 자기방어의 권리를 가지고 있다. 반면에 국민 전체가 영향을 받으면 반란이 일어날 것이다. 그러나 사람들은 기존의 관습에 매우 집착하기 때문에 저항권을 행사하려면 공격이 과도해질 때에만 가능할 뿐이다.

그러나 이로 인해 전쟁 상태가 발생한 것은 국민의 잘못이 아니라 정부의 잘못이었다. 일반적으로 정치적 불안은 국민으로부터 비롯되기보다는 정부로부터 비롯된다. 강도와 해적에 대한 방어는 허용되는 반면, 당국의 불법적인 공격에 대한 방어는 허용되지 않는 이유는 분명하지 않는다. 저항할 권리가 없다면 시민들은 자연 상태에 있는 것보다 더 나쁜 처지에 놓이게 될 것이다. 왜냐하면 시민들은 스스로를 방어할 능력도 없이 정부의 불법적인 폭력에 좌우되기 때문이다.

저항권 사용에 대한 최종 결정권은 누구에게 있는지 묻는 질문에 로크는 "시민이 판단해야 한다"고 답하였다. 정부는 단지 국민의 대표일 뿐이며, 대표자의 결정이 아닌 시민들의 결정이 결정적이어야 한다. 고 설명한다.

현 한국에서 극우들이 선동하면서 주장하는 내용 가운데, "독일에서 온 국민저항권".. 단어만 놓고 보았을 때 국민들의 저항권이 헌법위에, 법위에 있다 라고 이해할 수 있다. 그들이 주장하는 독일의 국민저항권은 국가의 입법, 행정, 사법이 국가와 국민을 보호할 수 없을 정도로 망가졌을 때 국민 저항권을 말하는 것이다. 지금 한국은 대통령 탄핵으로 행정의 기능은 무너졌지만 입법기관과 사법은 분명히 존재하고 자신의 기능을 다하고 지금 난국에서 국가의 안전을, 국민의 민생을 다시 세우기 위해 노력하는 중이다. 어느 면에서도 국민 저항권의 주장을 할 수 있는 국가적인 모습은 보이지 않는다. 지금 그들이 주장하면서 파괴와 폭력을 앞세운 국민 저항권은 반국가 목적의 테러이다.

2025년 2월 6일

박동수

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link